فلتُكسَر يدي إن كنتُ من كتبَ هذه المقالة

١٠ فبراير، ٢٠٢٥

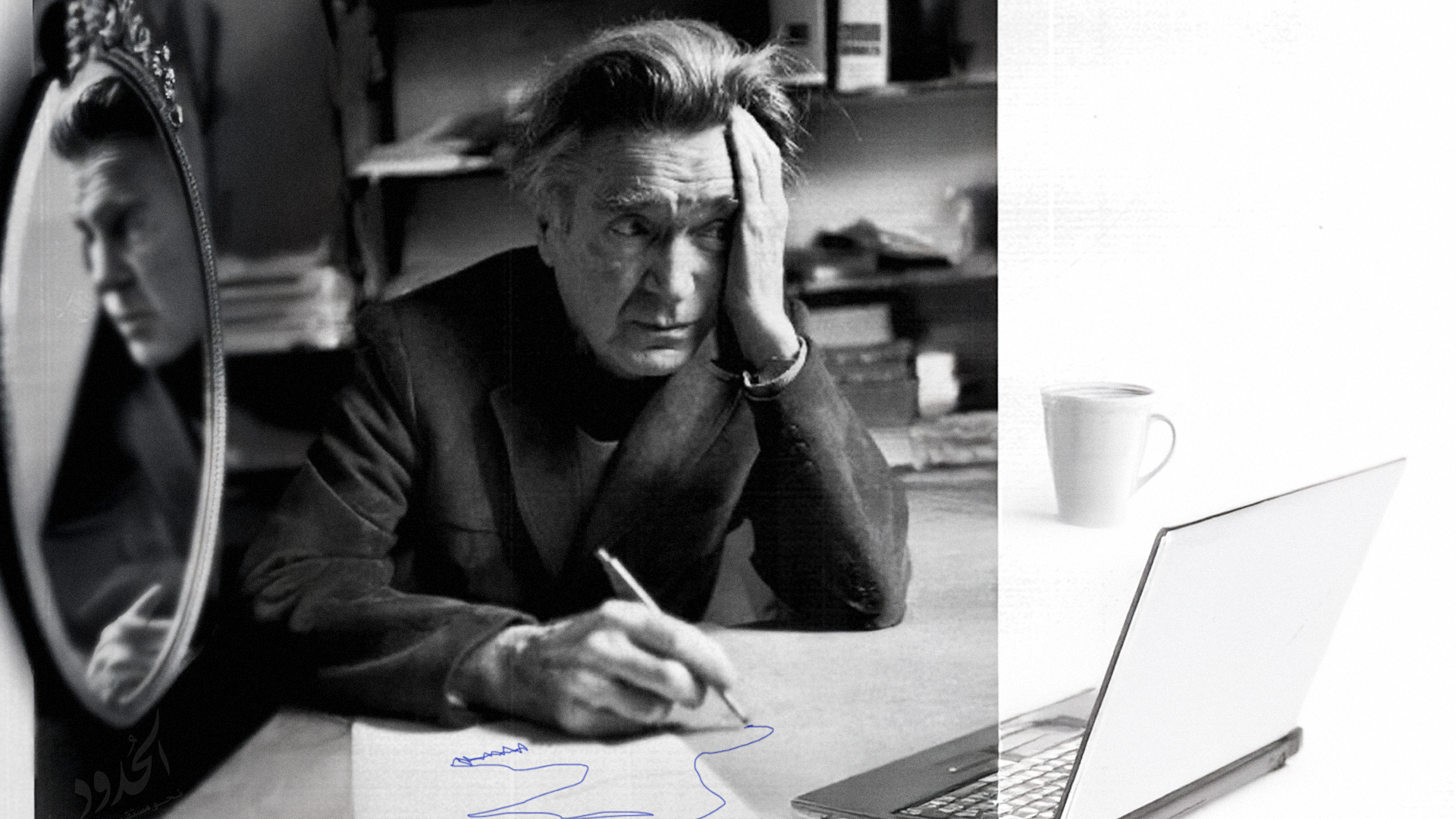

إيميل سيوران يكتب للحدود

ترجمة مايكل أبو العاص بتصرّف

ورقة أخرى على مكتبي، لا تخصّني، لكنّها مكتوبة بخط يدي. هل زارني العدم ليدسّ لي رسالة حب أو دعوة على العشاء؟ هل هناك كابوس أكثر تفاهة من العيش وسط جُملٍ لا تعترف بها، وكلمات لا تتذكرها؟ لم تكتبها، لم تفكر بها؟ لكن ها هي أمامي، تحدّق في وجهي ابنة الحرام، كما لو أنها تعرفني أكثر مما أعرف نفسي. فلتُكسَر يدي إن كنتُ من كتبتها، لستُ أنا، أقسم بشرف أمي.

أنا شقفة إنسان منفي خارج القطيع، كل شيء أكتبه مكتوبٌ مسبقًا، حتى هذا الإنكار، حتى هذا اليقين الأخرق بأنني لم أكتبها، بأنني لم أختر مصيري ككاتب. ومنذ متى نختار مصائرنا؟ المصائر تحتاج إلى قرار، ونحن مجرد سوء فهم بيولوجي، كبرُ وأصبحَ طبّال الشّيخ، وطبّال السلطة، وطبّال الأغلبيّة. كائنات تصفّق لكل شيء، حتى للعدم، فقط كي لا تبقى أياديها فارغة.

أقرأُ الورقة بصوتٍ مرتفع، لا كي أتأكد من وجودها، بل لأنني لم أعد واثقًا من وجودي أنا. الكلمات تتبدّل، كأن العدَم يسخر من محاولتي للفهم. عندما أقرأها وحدي أراها كما يجب أن تكون: حفنة جمل بائسة عن الحرب التي لا تنتهي، عن الجثث التي تتحوّل إلى إحصائيات، عن انتصاراتنا المدويّة على شعورنا بالهزيمة.

لكن حين أقرأها على شخص آخر، تصبح درسًا مملًا في الصبر، في الأمل، في صناعة أساطير الصمود لمن لا يملكون ترف النجاة. أهذا مصير الكلمات؟ تتبدّل وفق مزاج الجمهور، وترتدي فستاناً رخيصاً عندما تلتقي ترامب على العشاء؟

كلما أنكرت كتابتي لها يحدث شيء أسوأ. في المرة الأولى، اختفى مقال كتبته قبل أن يُنشر بثوانٍ؛ وبّخني مديري السخيف الذي يتلعثم بنطق اسمي، كيف يمكن أن يكون اسمي أصعب عليه من هذه الحياة؟ في الثانية، اعتُقل شخص أعرفه دون سبب واضح، وحتى لو كان واضحاً ما الفرق؟ فهوَ فانٍ لا محالة. في الثالثة، حلّت مصيبة؛ استيقظت على قذيفة سقطت على شرفتي وقطعت عليّ حلماً جميلآً. كنت أشرب العَرَق مع مونيكا بيلوتشي. يا الله! كم مرة ستشرفني مونيكا في المنام؟

اليوم، مسحتُ وجهي بالرحمن ونظرت إلى المرآة. لم أتعرف عليه، وجهي. أنا لست الكاتب، أنا القارئ. شخص يتابع مسلسل حياته دون أن يستطيع تغيير القناة، كما لو أن والدهُ يقبض على الريموت متابعاً قناة الجزيرة. أنا ذاك الصوت المطموس، المفعوص، المدعوس، الذي ظل يخترع الأعذار كي لا يسمع نفسه يطنطن بالجرس المعلّق في رقبته وهو يرعى خارج القطيع.

إذا كانت الكلمات تُمحى، والقارئ لا يريد أن يسمع، والعالم تجاوز حاجته للأدلة على أنه مكانٌ زفت، فلماذا سأكتب أصلاً؟ ربّما أكتب لأن الكتابة عادة قديمة. أو لأنني لا أعرف كيف أتوقف. لكنني متأكد أنني لم أكتب هذه المقالة.

إنّه العدَم يوزّعُ دعوات حفل زفافه على انتصاراتنا.